无人船舶未来展望

无人船舶未来展望无人船舶简介

WU|ZHOU

从上世纪50年代开始,通用正式对外展出了Firebird II概念车,自此有了无人驾驶概念的出现。到20世纪70年代,无人驾驶概念在军事中被广泛应用,但直到1990年之前,由于技术的不完善,导致无人驾驶技术一直未得到实质性进展。随着时代进步,美国的GPS导航和中国的北斗导航上线,无人驾驶技术排除了定位导航的困扰,并且伴随着人工智能技术的突破,无人驾驶技术逐渐成熟。

我们把目光从陆地延伸到海洋,自20世纪90年代起,美国海军研制出用于海上自动搜索、侦查和自动检测的小型无人船舶,随后陆续研制出成体系的网络化的远程控制系统,基于岸基操作的小型无人艇技术已趋于成熟。

面对逐步攀升的人力成本以及日益猖獗的国际海盗,更多公司将目光转向了大型无人船舶及船队,探索未来海上运输新的可能性。下面为大家简要介绍一下近几年比较有代表性的无人驾驶船舶。

2020年投入使用的YARA·伯克兰号全电动自主集装箱船,其利用安装于船舶的全球定位系统、激光雷达、AIS、摄像机和传感器等部件,实现自动装货、自行离泊、在航道中的自主航行和自动避让、到达终点时的自行靠泊和自动卸货。

YARA·伯克兰号

2022年4月22日,由青岛造船厂有限公司建造的我国自主研发首艘自主航行300TEU集装箱船“智飞”在青岛正式交付运营。其总长110米、型宽15米、型深10米,设计航速12节。该船具有人工驾驶、远程遥控驾驶和无人自主航行三种驾驶模式,能够实现航行环境智能感知认知、航线自主规划、智能避碰、自动靠离泊和远程遥控驾驶等先进的智能航行功能,可通过5G、卫星通信等多网多模通信系统,与港口、航运、海事、航保等岸基生产、服务、调度控制、监管等机构、设施实现协同。

智飞号

2022年6月2日韩国HD Hyundai 的子公司 Avikus宣布,在该公司开发的自主导航系统的支持下(HiNAS 1.0),一艘名为 Prism Courage的大型 LNG 运输船成功完成了跨洋自主航行,全程完成100次避碰操作。据韩国《中央日报》和《韩国先驱报》8月10日消息,Avikus 8月 9日宣布,已与SK海运、长锦商船签订大型船舶用自主航运系统“HiNAS 2.0”的订单合同。据介绍,基于深度学习,HiNAS 2.0可以让船舶自行认知、判断情况后控制速度或避免碰撞。HiNAS 2.0将搭载在两家船舶公司拥有的23艘集装箱船和LNG运输船上。

Prism Courage

综上介绍的三种船舶,前两种为基于岸基操作的无人船舶(UVS),最后一艘为智能型无人船舶(ASV),UVS被定义为船上没有船员,但可从岸上远程控制的船只。自主船(ASV)是使用算法运行的预编程船。此次文章主要基于岸基操作的无人船舶(UVS)讨论其风险特殊性。

无人船舶如何被定义

WU|ZHOU

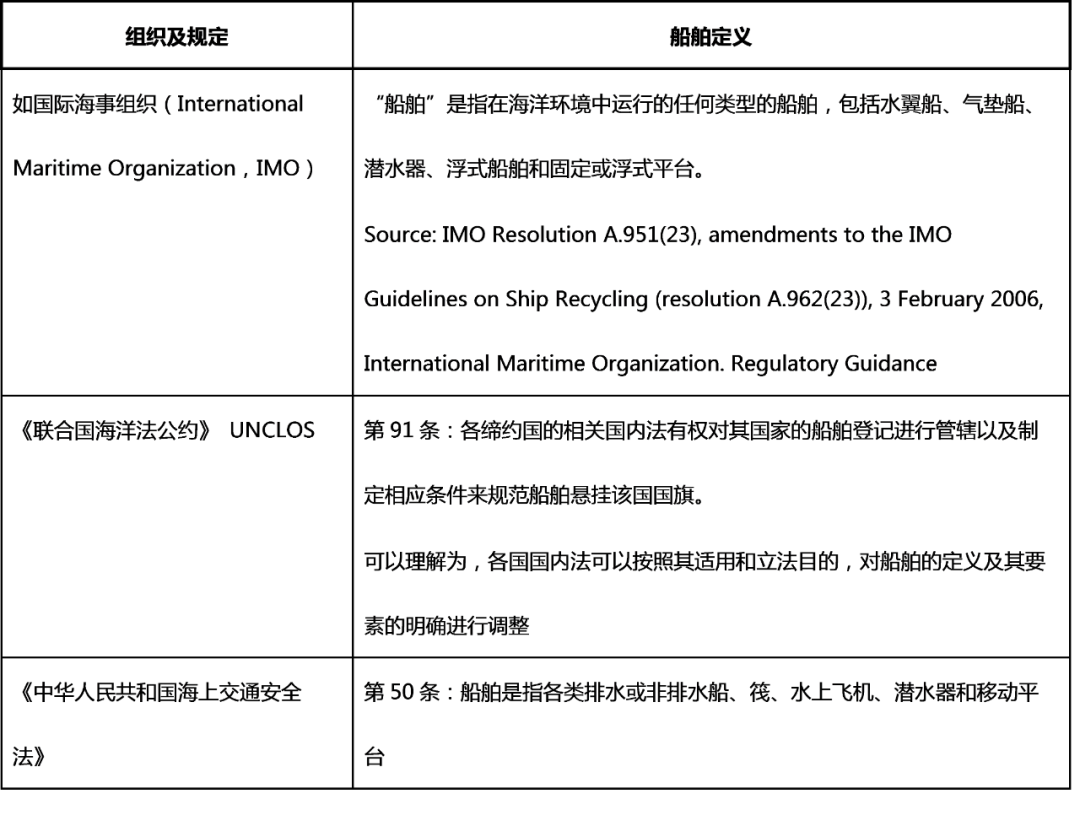

对于无人船舶是否被认定为普通定义的船舶,这将是对其是否适用船舶类保险极为重要的影响因素。

基于国际公约,如国际海事组织(International Maritime Organization,IMO)、《联合国海洋法公约》(以下简称 UNCLOS)及相关国际习惯法及我国《中华人民共和国海上交通安全法》( 以下简称《海上交通安全法》)中有关船舶的定义具体表述在第50条都对船舶有不同的定义,但大致概括,符合船舶的定义有:第一,可以漂浮在水面;第二,可以在水上移动并能够受控制;第三,可以实现运输人或货物;第四,可满足海上航行的条件。

国际海事委员会(Comite Maritime International,CMI)无人船工作组在成员国中间分发了一份问题清单,旨在确定当前的国际法律框架中引入无人运输船的可能性及潜在障碍。该清单的问题1.1.2中提到,“在各国国内法中,一艘由自动化防撞系统自主控制、无船长船员的同时无人员监管的500总吨的货运装置是否可以被定义为船舶?”

对于以上问题,各成员国的回复中,包括中国在内的几乎所有国家均认为构成或很有可能构成国内商船法意义上的船舶,仅巴拿马和克罗地亚两个成员国持相反态度,巴拿马的回复中指出,虽然国内立法基本可以涵盖无人驾驶船舶,但是无人运输船在法律上是否属于船舶,决定权在于政府。而克罗地亚在回复中声明,无人运输船不是适航船舶,而适航是该国商船法律中定义船舶的要件。

持支持态度的国家理由基本一致:无人运输船与普通商船相比,最大的特性为无人或不满足最低安全配员。而包括我国在内的这些国家的国内法中,未将满足最低安全配员作为构成船舶的必备要件。因此将无人运输船定义为普通船舶,并不触犯法律原则性的规定。

综上,从海事类主要国际公约和国内法的适用范围来讲,完全可将无人运输船纳入其调整范围,无人船作为特殊性质的船舶,其本质仍是船舶,虽然在部分特征上与传统有人船有所不同,但不影响无人船适用这些公约及国内法的基础性规定。

无人船舶的 保险相关问题

WU|ZHOU

以笔者上述提到的我国自主研发的“智飞”号集装箱船为例。“智飞”号由青岛造船厂有限公司建造,智慧航海(青岛)科技有限公司监造。排水量约8000吨,总长117.15米,型宽17.32米,型深9.9米,设计航速12节,续航力4500海里,具备无人驾驶、远程操控、自主航行三大功能,船上设有310个标准箱,集纳采用了多项先进技术,主要用于国内沿海航区集装箱船运输及智能系统测试。“智飞”号配备船舶航行辅助系统,以便在人工驾驶模式下为驾驶员提供信息、环境认知、避碰决策、安全预警等全方位的辅助支持。该船通过5G、卫星通信等多网多模通信系统,可以与港口、航运、海事、航保等岸基生产、服务、调度控制、监管等机构、设施实现协同。

针对这种无人集装箱船舶,笔者认为,保险措辞会针对其特性做出一些调整,例如需要在普通船舶条款下添加不同的保证条款或特别约定。

首先,岸基操作无人船舶至关重要的一点,远程操作。对于远程操控船舶,其需要更加安全的网络,因此远程操作时很多人会担心网络安全问题。不过在笔者通过搜集资料时,了解到“挪威航运公司Wilhelmson和Kongsberg的自主航运合资企业Massterly的副总裁Pia Meling表示,网络问题不一定是无人驾驶船舶运营的特别担忧。从零开始建造的自主操作船只比传统船只更加安全。如果海岸和船只之间失去联系,船只将被编程进入“安全模式”,这意味着它将抛锚或前往最近的港口”。

上述提到的“安全模式”只是一种防御模式。然而据笔者搜集消息后,在实际操作过程中,面对不得不将网络风险包括在内的船舶风险时,一些通用的方法是将因网络安全导致的损失添加限额,具体数额根据现实情况而定。

其次,对于因岸基操作人员失误导致无人船舶碰撞损失的情况,笔者有如下看法。在无人船舶的时代下,自主驾驶船舶的船员角色消失,取而代之的是岸基操控人员。如果将岸基操控人员视为船员,那么笔者认为,为了保证航行安全,应该强调船员操纵、控制船舶等职责的履行,而无须对此种履行加以“在船上”的范围限制,因此完全可以将岸基操作人员视为船员。

但是,对于岸基操作人员,笔者认为需要添加准入资格。截至目前由于没有行之有效的资格标准,普遍的无人驾驶船舶的岸基操作人员缺乏相应的准入资格制度,如果无人驾驶航运要普及,就必须解决这一问题。在这里,笔者不得不提到“ The Convention on Standards of Certification, Training and Watchkeeping (STCW)”规则,其规定了海船船长、高级船员和值班人员的资格标准。基于STCW公约,笔者认为,其中一些相关条款可能被用作制定无人船舶岸基操作人员准入资格的标准之一,至少详细的值班规定可以作为岸上人员履行义务的广泛性的指南。

同样的,依据“The International Regulations for the Preventing of Collisions at Sea, 1972 (COLREGS) ”中的Part A部分第二条规则,此规则是《国际海上避碰规则》非常重要的一条(“nothing in [the] Rules shall exonerate any vessel, or the owner, master or crew thereof, from the consequences of any … neglect of any precaution which may be required by the ordinary practice of seamen, or by the special circumstances of the case”),其表明良好的航海技术是至关重要的,此规则要求在面对碰撞事故时除规则规定动作外还需进行以“人”为主体的判断,这有可能导致与COLREGS规定行为完全不同避碰行为。因此,国际上有人建议无人驾驶船舶的岸基操作人员必须能够符合良好航海技术的要求,无人驾驶船舶的操作员必须具备适当的海上航行资格,才能切实履行这一职责。对于保险行业,笔者认为,若面对岸基操作无人船舶的保险需求,操作人员的航海知识以及资格将是至关重要的审核项目。

总结

在过去的20年里,无人驾驶技术日益精进,无人驾驶汽车及无人飞机已大规模使用,相信在不久的将来,无人驾驶商用船舶也将如此。因此,未来面对无人商用船舶的大规模使用,会有很多新的问题需要面对,希望笔者此篇文章的抛砖引玉能带来帮助。