2021是中国“十四五”的开局之年,全球疫后经济重建不约而同选择了清洁能源,在众多利好因素加持与国家战略指引下,光伏产业将迈入倍速增长时代。2020年9月召开的第75届联大一般性辩论上,中方郑重提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”12月的气候雄心峰会上,中方再次郑重承诺“到2030年,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”

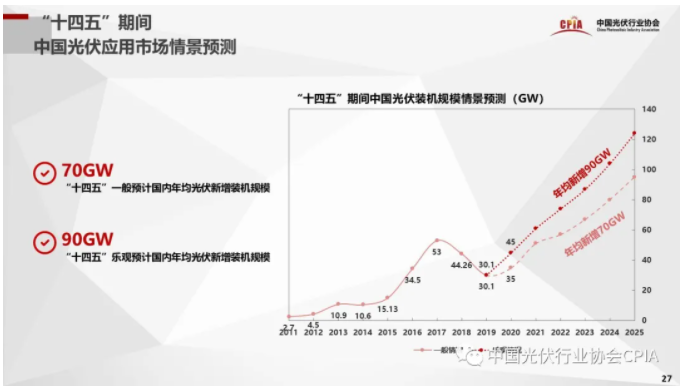

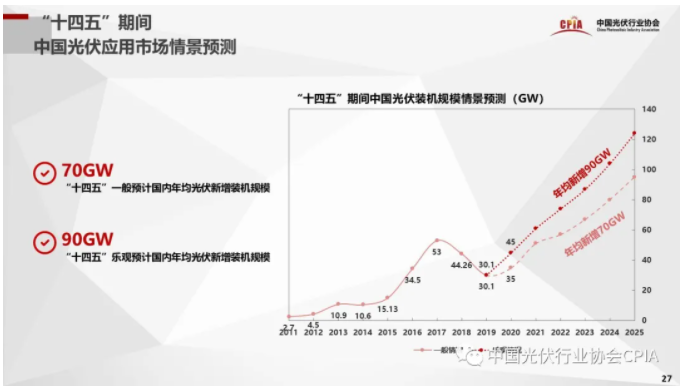

截至2020年10月底,我国光伏发电装机容量达到了2.28亿千瓦,超额完成“十三五”规划任务指导性目标。国家能源局新能源司副司长任育之在中国光伏行业年度大会上表示,“十四五”光伏新增装机规模将远高于“十三五”,预计“十四五”期间,中国年均新增装机有望达到70-90GW,全球有望达到222-287GW。

数据来源:中国光伏行业协会CPIA

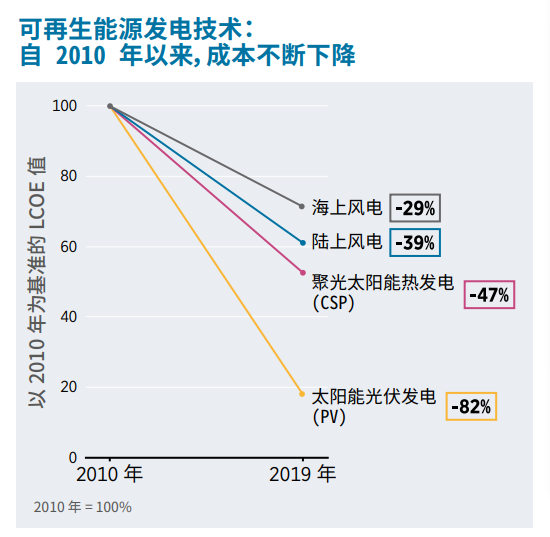

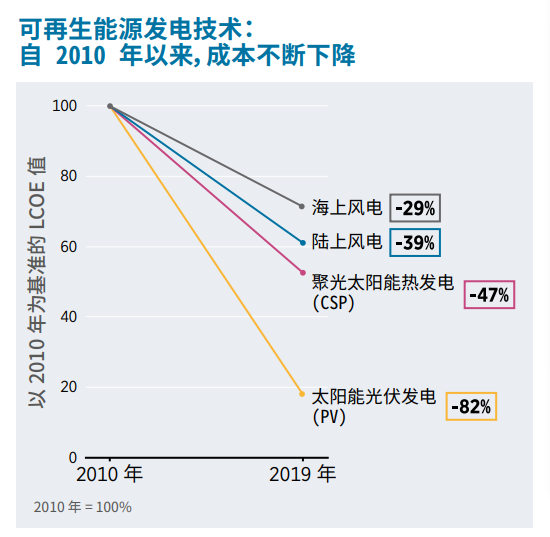

受技术进步、规模化经济、供应链竞争日益激烈和开发商经验日益增长的推动,在过去十年间,可再生能源发电成本急剧下降。据国际可再生能源署(IRENA)发布的2019年可再生能源发电成本报告,自2010年以来,太阳能光伏发电(PV)、光热发电(CSP)、陆上风电和海上风电的LCOE(平准化发电成本)分别下降了82%、47%、39%和29%。

数据来源:绿色和平和中华环保联合会基 –《中国光伏产业创新趋势报告》

随着政策支持和技术进步,我国光伏发电产业成长迅速。2018年,国家对光伏行业补贴开始退坡,光伏产业链产能大幅出清。2019年4月,将集中式光伏电站标杆上网电价改为指导价,新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定,不得超过所在资源区指导价。2021年开始,除户用光伏以外,光伏项目将全面去补贴,进入平价时代。

光伏发电相对于其他能源,有着无可比拟的成本下降速度。光伏技术创新将从全生命周期发电小时数、电站运维成本和系统造价成本三个维度带来的持续的度电成本下降。度电成本下降是光伏行业发展主线,技术进步是推动降本增效主旋律。建设成本和发电量是影响 LCOE 的根本因素,技术进步带来转换效率提升和生产效率提升,转换效率提升不仅可提升发电量增益而且可摊薄面积相关的建设成本,生产效率提升通过规模化效应可实现组件成本的优化。

光伏产业升级与技术迭代,带来的是光伏发电成本持续降低。目前,我国用户侧平价上网已经初步实现。而随着光伏产业链的原材料、组件价格进一步下降,光伏LCOE持续走低,尤其是部分集中式光伏发电在成本开始低于火电,使得发电侧平价也不再遥远。

根据中国光伏行业协会(CPIA)预测,到2025年光伏新增装机度电成本预计低于0.3元/千瓦时。水电和其他传统电力将有成本增加的压力,风电的下降幅度比光伏慢,而光伏将成为最有经济竞争力的电源。CPIA认为到2035年,新增光伏度电成本比当前下降约50%,2050年将下降约70%。

电网消纳将成为影响光伏“十四五”新增规模的关键因素,“光伏+储能”或将成为未来的主流能源

光伏发电在摆脱补贴的掣肘之后,成本将不再成为规模化发展的主要障碍,而电网消纳或将成为最主要的制约因素。在向高比例可再生能源转型过程和大规模发展光伏发电的进程中,光储模式将成为储能未来发展的一个趋势。由于光伏发电输出功率具有很强的波动性、随机性,而光伏储能技术可以实现削峰填谷、负荷跟踪、调频调压、电能质量治理等功能。

首先,将光伏+储能相结合可以储存多余电量,平缓短期的波动,当用户需求过高时,可以将储存的太阳能电量运送回输电网,最大限度地利用储能的技术潜力,消除最大负荷电量,使太阳能电力随时可用。此外,光伏+储能还有经济上的优势,电价高时储存太阳能,电价低时使用太阳能,有助于稳定市场电价,减少未来输电网的升级和扩展成本。在生产过剩时,储能系统以更低的价格从输电网中吸收电量。电价过高时,将这些电量重新输送回输电网,减少整体的价格浮动,系统的可靠性和运营能力也同时得以提高。

光伏+储能系统协同工作的好处是短期的供给和需求变量能够得以稳定,意味着太阳能光伏发电系统的电力输出不会以很快的速度增加或减少,极大地减少供给端峰值产生,并有效减少特定情况下弃光的损失。优化供给和储能措施能够提高现有的输电网能力,将更多可再生电力进行融合。

光伏+储能终将成为主流能源,不一定是因为它最清洁,但一定是因为它最廉价:光伏的系统成本已经降到3元/W,在2007年系统成本达到60元/W,经过13年时间,成本降到只有当年的5%;磷酸铁锂储能系统降到1.5元/wh,充放次数可以达到5000次。2025年光伏系统成本到2.2元/W,摊到25年折旧加财务成本,1500小时/年发电小时数,度电成本0.1元每度电;储能系统成本1元/WH,充放次数10000次,按15年折旧,度电存储成本0.1元每度,算上财务成本0.13元每度;光伏+储能系统成本0.23元/kw,2030年成本有望降到0.15元每度电以内,横扫所有化石能源,2030年光伏+储能可以占领全球电力市场20%是一个大概率事件。

光伏下游环节电站智能运维技术的进步与创新,不仅有利于中国光伏产业自身形成真正意义上的全产业链核心竞争力,如果再结合储能技术、电网新基建以及需求侧响应机制,达成“源网荷储”的协同互动,更有助于提高整个可再生能源发电上网的消纳能力。

“光伏+储能”,系统方案有哪些

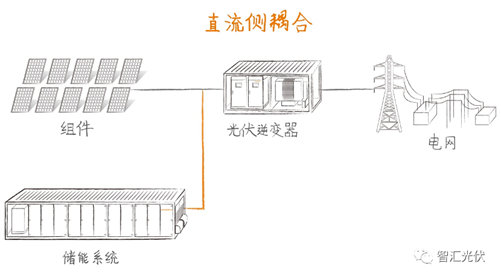

目前,市场上光储融合方案主要有交流侧耦合方案和直流侧耦合方案。

交流侧耦合方案指光伏和储能在交流侧连接,储能系统可以接入低压侧,也可以集中接入10 kV ~35kV母线。该方案适用于大型光储电站,储能系统集中布局,易于运行管理和电网调度。

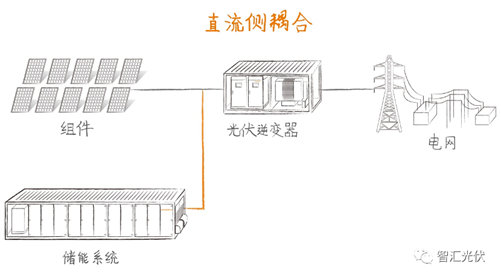

直流侧耦合方案指储能系统接入直流侧,两个系统之间功率转换环节少,能量损耗低,设备投资少。这个方案中光伏逆变器需要预留储能接口。

在应用形式上,光伏发电项目主要分为集中式光伏电站和分布式光伏电站两大类。

集中式光伏电站以地面光伏电站为主,其主要应用形式有常规地面电站(平地),山地光伏电站、农光互补光伏电站、水上光伏电站以及林光互补光伏电站,充分利用了荒漠土地、滩涂、废弃物堆放场以及各类未利用等大面积区域,以及丰富和相对稳定的太阳能资源,构建了中、大型光伏发电系统,其发电全额上网,接入高压输电系统供给远距离负荷。

分布式光伏电站主要为与建筑结合的光伏发电系统,其形式主要为BAPV和BIPV,国家电网对于分布式光伏发电应用允许光伏电站业主采用自发自用、自发自用余电上网或完全上网三种并网模式,主要就近解决用户用电。

集中式光伏电站

地面光伏电站

是目前国内应用最为广泛的光伏电站应用形式之一,主要是在我国西北部地区,利用当地充足的太阳能资源,在辽阔、人烟较为稀少的土地上得到大规模的应用。

水上光伏电站

水上光伏电站是指建设在水库、湖泊、采煤塌陷区形成的水上平台等水面上的光伏发电系统。在土地逐渐短缺的情况下,水上光伏目前备受青睐。

2015年亚洲最大、国内首座大型水面光伏“渔光互补”系统在河北省临西县落成,装机容量为8MWp,项目所采用的支架是水面漂浮型的,通过岸边的锁链进行固定,不会受水位高低的影响。在蓄水期和排洪期不会对水库造成阻碍也不会影响其自身的发电。作为水上光伏的一种模式,水上发电水下养殖的渔光互补可达到“1+1大于2”的效果,不仅可以带动当地经济发展,太阳能电池板还可以减少水面蒸发量,抑制藻类繁殖,保护水资源。

目前,世界上最大的漂浮太阳能发电站建立在我国安徽省淮南的采煤沉陷区水面上,总装机容量150MW,可供12万居民日常用电,充分发挥了闲置水面的效益。

分布式光伏电站

“BAPV”

(Building Attached Photovoltaic)

附着在建筑物上的太阳能光伏发电系统,也称为“安装型”太阳能光伏建筑。BAPV是利用建筑屋面建设并网光伏电站的形式,将光伏组件直接安装于屋面上进行采光并发电。在多数屋面光伏电站中,光伏电站所发电能首先供给建筑内负荷使用,剩余电量再反馈到电网向电力公司卖电。

“BIPV”

(Building Integrated Photovoltaic)

与建筑物同时设计、同时施工和安装并与建筑物形成完美结合的太阳能光伏发电系统,也称为“构建型”和“建材型”太阳能光伏建筑。它作为建筑物外部结构的一部分,既具有发电功能,又具有建筑构件和建筑材料的功能,甚至还可以提升建筑物的美感,与建筑物形成完美的统一体。

参考资料:

绿色和平和中华环保联合会基 –《中国光伏产业创新趋势报告》

蓝海经纪观察 – 补贴退坡、平价上网——光伏进入新时代

协鑫集成科技 – 王斯成:光伏发电消纳问题分析

英利能源中国 – 平价上网、降本增效,光伏储能是否迎来新的发展趋势?

未来智库 – 技术迭代成本下降 全球共振演绎成长

千讯咨询 - 分布式光伏3种并网模式方案详解

光伏说 -水上光伏电站的优劣及问题解析

北极星太阳能光伏网 - 渔光互补:机遇与挑战并存

光伏盒子 - 揭秘:水面光伏电站发展史【盘点全球光伏漂浮电站之最】

顺江新能源 - 光伏电站应用形式及前景介绍

光伏资讯 – 陈方明:光伏+储能将成为未来全球最主要能源来源

智汇光伏 - 光伏强配储能,储能系统怎么选最优?