碳交易市场 – 实现碳中和目标的重要抓手

全球变暖已成为制约人类经济社会可持续发展的重要障碍,国际能源局(IEA)报告到2030年全球温室气体排放将比现在增加57%,温室气体排放导致全球平均气温上升,引发冰盖融化、极端天气、干旱和海平面上升,这种全球性影响将会危及人类生命和生活。为了积极应对因碳排放引发的气候变化等问题,经济向绿色低碳转型已成为国际社会的普遍共识。利用市场机制推动温室气体减排和绿色低碳发展的制度创新,碳交易将是落实中国二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景的核心工具之一。

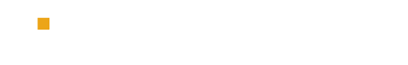

碳排放权,即核证减排量(Certification Emission Reduction,CER)的由来。2005年,伴随《京都议定书》生效,碳排放权成为国际商品。碳排放权交易的标的称为“核证减排量(CER)”。

一般是指从空气中清除二氧化碳的过程、活动、机制。主要是指森林吸收并储存二氧化碳的多少,或者说是森林吸收并储存二氧化碳的能力。

碳交易即把二氧化碳排放权作为一种商品,买方通过碳交易平台向卖方支付一定金额,获得卖方一定数量的二氧化碳排放权,从而形成了二氧化碳排放权的交易。政府设定企业的碳排放配额,控排企业的碳排放量不得超过配额,若控排企业的碳排放量超过配额,则该企业需向有盈余配额的企业购买其超排量的二氧化碳排放权。

碳交易能够低成本、高效率地实现二氧化碳排放权的合理配置,达到总量控制并合理利用公共资源的最终目标。

我国参与碳排放交易历程可划分为三个阶段,整体采取先参与成熟的国际碳交易体系,再进行部分地区碳交易试点,进而稳步推进全国碳市场建设的思路。

我国碳排放交易主要起源于《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》下的CDM机制,发达国家通过提供技术和资金帮助发展中国家开展CDM项目,签发的减排量卖给发达国家用于履行其承诺的强制减排义务。2005年起,中国作为卖方参与CDM项目,开始参与国际碳交易市场。

2011年,国家发改委同意在7个省市开展碳排放交易试点;2013-2014年,北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳七个试点陆续启动开市交易,2017年新增福建试点,各试点碳交易体系相互独立。

2021年1月,生态环境部颁布了《碳排放权交易管理办法(试行)》,明确了抵消机制、参与门槛、配额分配方法、注册登记系统和处罚规则等细则,于2月1日施行。

2021年7月16日,全国碳排放权交易市场正式上线,全国碳市场建设采用“双城”模式,即:上海负责交易系统建设,湖北武汉负责登记结算系统建设。

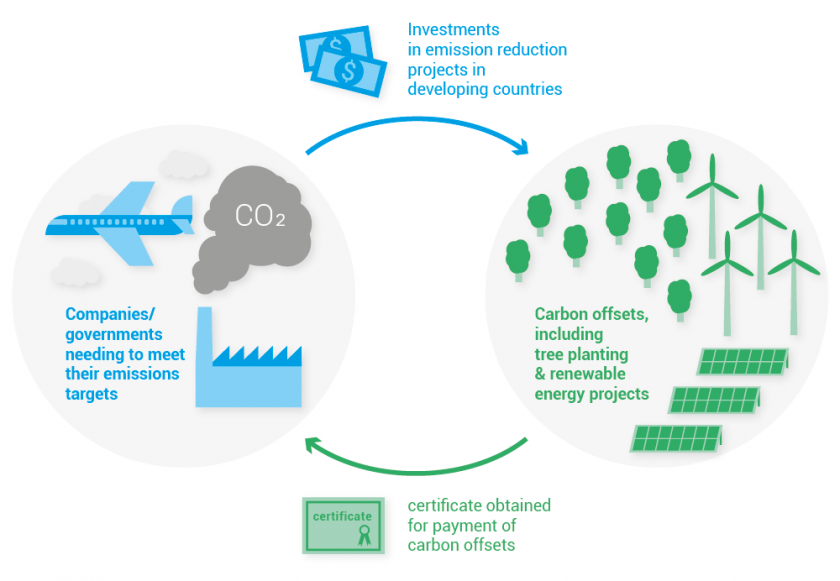

我国碳排放市场运行示意图

第一类,配额交易,是政府为完成控排目标采用的一种政策手段,即在一定的空间和时间内,将该控排目标转化为碳排放配额并分配给下级政府和企业,若企业实际碳排放量小于政府分配的配额,则企业可以通过交易多余碳配额,来实现碳配额在不同企业的合理分配,最终以相对较低的成本实现控排目标。

第二类,CCER(核证自愿减排量)交易,CCER是指对我国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证,并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。CCER可像商品一样在市场上交易,CCER作为配额的一种补充机制,用于配额清缴,超排企业可在市场上购买CCER用以抵消部分碳超排量,完成履约。自愿减排企业可通过交易CCER实现盈利。

从覆盖行业上,电力行业被率先纳入,“十四五”期间,全国碳排放权交易市场有望加快发展,未来将逐步扩大至石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸和国内民用航空等八大重点行业。

保险是市场化碳排放治理的重要参与方之一,通过创新的保险产品和服务,能够以较低的社会成本实现经济社会发展全面绿色转型。我国有望进一步推动碳保险等各项碳金融服务,促进碳价发现机制的形成,推动碳金融体系深化发展。

包括清洁能源项目及林木碳汇项目的碳损失保险,保障承保风险造成营业所使用的物质财产遭受损失,导致被保险人营业受到干扰或中断,由此产生的赔偿期间内的碳资产损失;以及自然灾害等导致被保险人所拥有或管理的林木碳汇价值灭失。

即保障碳减排设备因承保风险导致的故障停机,对该设备停机期间,被保险人继续生产经营过程中产生额外碳排放造成的碳排放配额或自愿减排量损失,保险人根据约定负责赔偿。

是以碳排放配额质押贷款合同为基础合同,由碳配额所有人投保的,保障质权人实现质权差额补偿的保险产品。极大提高了碳资产的流动性,提升碳资产价值,也为后续保险服务碳交易市场提供了全新思路。

案例:

2021年4月,在肇庆银保监分局指导推动下,平安产险肇庆分公司在广东省内率先推出“碳排放保险产品”,约定项目在保险单载明的区域范围内因意外事故导致被保险人碳排放量超标从而应承担的环境污染责任,保险人按照保险合同约定的赔偿科目负责赔偿。该保险的重要意义在于,通过保险保障打消企业对改造升级项目风险的担忧,同时也增强银行机构为企业发放绿色信贷的信心。

在肇庆银保监分局指导与推动下,平安产险向一家年产150万吨水泥企业的生产线绿色改造工程提供了“碳排放保险产品”。该企业用其名下约110万吨的碳排放配额进行质押,在农商银行成功获得碳中和贷款,并执行优惠利率。

2021年5月6日,交通银行、上海环境能源交易所以及申能碳科技有限公司3方共同完成了长三角地区首笔碳配额质押融资。交通银行为出资方,上海环境能源交易作为登记方,申能碳科技有限公司为融资方。

其中,与传统融资过程不同的是,申能碳科技科技有限公司作为融资方提供了碳配额作为创新性抵押物。碳配额质押具体是指碳排放权的质押,控排企业将政府分配的碳排放额度剩余部分作为抵押品实现融资需求。上海环境能源交易所作为第三方,参与办理碳配额的审核与交易登记,既从制度上确保了出资方与融资方的合法权利,也进一步推进了绿色信贷体系的构建。由太平洋产险提供的碳配额质押贷款履约保险在11月落地。

我国的碳交易市场新兴建起,对于保险业是一次新的增长机会。五洲能源险团队紧随市场发展的步伐,不断学习新产品,积极为客户寻求合适的产品及再保支持。未尽之处,欢迎后台留言讨论。